東日本大震災からの復興に向けて:仙台湾南部海岸堤防復旧プロジェクト

2011年3月11日に発生した東日本大震災による大津波で、東北地方沿岸部は未曽有の被害を受けました。現在、当社では「仙台湾南部海岸堤防復旧プロジェクト」として、津波により流出した堤防の復旧工事に携わっており、その工事内容についてご紹介させていただきます。

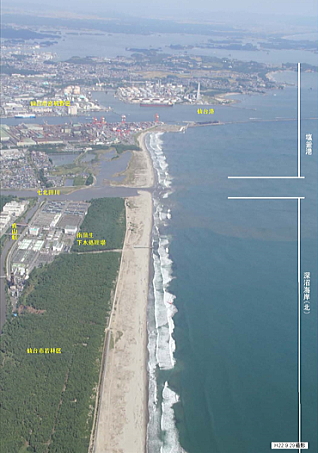

仙台湾南部海岸の現状

仙台湾南部海岸(宮城県仙台市~福島県境までの3市2町にまたがる約60kmの海岸)では、全ての区間で津波が堤防を越え、堤防決壊や消波ブロックの飛散、堤防裏法面の流出など、甚大な被害を受けました。

それを受けまして、平成23年8月までに約20kmの区間において堤防を緊急的に応急復旧を行い、平成29年3月末に本復旧工事が完了しました。

① 深沼海岸作業所:仙台市宮城野区蒲生

② 深沼海岸作業所:仙台市若林区荒浜

③ 二の倉海岸作業所:岩沼市下ノ郷

④ 山元処理区作業所:亘理郡山元町

深沼海岸 (左)被災前

深沼海岸 (左)被災前 深沼海岸 (右)被災後

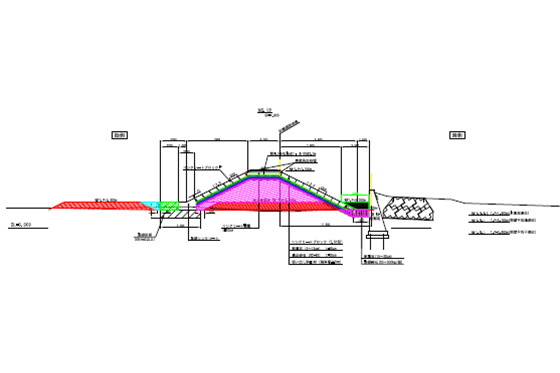

深沼海岸 (右)被災後堤防断面図

堤防断面図 (拡大表示するには こちら をクリック)

堤防断面図 (拡大表示するには こちら をクリック)

〔粘り強く効果を発揮するための構造〕

①基礎コンクリート

越流に対し粘り強い構造とするため、法面部と一体化した形状になっています。

②基礎処理

越流による洗掘を法尻から遠ざけることによって、法尻からの堤防の破壊を起こしにくくします。

③被覆ブロック(裏法)

被覆ブロックの表面に不陸があると越流の力を受けやすくなり、不安定化の度合いが大きくなります。

広大な被覆面の不陸を最小限に抑えるのは難しいので、ブロックの上端と下端に切欠きを設けることにより、下のブロックが上のブロックより突出しにくくしています。

堤防の土台部分を施工中

堤防の土台部分を施工中 堤防の土台部分を施工中

堤防の土台部分を施工中震災がれきの活用

震災で生じたがれきの山

震災で生じたがれきの山 震災で生じたがれきの山

震災で生じたがれきの山当工事では、堤防の盛土材に「震災がれき」を利用しています。「震災がれき」とは、「津波堆積土」と「震災コンクリート」を混合した土砂のことです。これは被災3県でははじめてのことで、今回非常に注目すべき点であります。震災がれきを活用することにより、コンクリートなどの資材不足への対応や震災がれきの処理と有効活用、工事費用のコスト削減につながります。

※ 震災がれきは環境省通知に基づき、安全性が確認されたものを活用しています。

(津波堆積土)と(コンクリート殻)の混合土。堤防の盛土材に活用されています。

(津波堆積土)と(コンクリート殻)の混合土。堤防の盛土材に活用されています。

写真・資料提供:東北地方整備局 仙台河川国道事務所ホームページ

復興へ向けて

今回の現場、仙台市若林区荒浜付近は津波による甚大な被害があった地域です。震災時、海岸付近にあった小学校では、屋上に避難した人々が一晩取り残され、ヘリコプターで救出される様子が大きく取り上げられたのは、記憶に新しいと思います。あたりの家々は流され土台だけが残っていたり、残っている建物も1階部分がなかったりと、今でも惨状がそのまま残っています。津波の恐ろしさを改めて感じました。そして、二度とこのような悲劇を起こさないためにもしっかりとした堤防が必要であり、当社としても使命をもって復旧工事に取り組んでおります。

作業所長・職員はこの復旧工事について「今まで培ってきた技術や経験を生かし全力で工事にあたりたい」「この地域を元の姿に戻すために自分たちの力を少しでも役に立てたい」と語りました。

こういった大きな思いを職員一人一人がもち、一致団結して作業に取り組んでおります。

震災復興には我々建設業の力が不可欠です。建設業に携わる者として大きな使命を持ち、一日でも早い復興を目指して復旧工事を行ってまいります。

荒浜小学校の体育館。今でも津波の爪痕が残ります。

荒浜小学校の体育館。今でも津波の爪痕が残ります。 一階部分が津波によって破壊された住宅。

一階部分が津波によって破壊された住宅。

現場周辺の様子。防風林はなぎ倒され、

現場周辺の様子。防風林はなぎ倒され、当時の惨状がそのまま残っています。

現場職員、一致団結して作業にあたっています。

現場職員、一致団結して作業にあたっています。「仙台湾南部海岸堤防復旧プロジェクト」を参照ください