土木とは、当たり前に

ある毎日を、

支え続けること

土木とは、地下貯水施設やダム、橋、道路などを作り、人の当たり前の毎日を支える仕事です。建設技術者は、安全、品質、工程、コストなどの管理をして工事を進めます。経験をつむことで、さまざまな制約がある条件のなかで工事を遂行するマネジメント力を培っていきます。

現場をマネジメントするために最初に必要な力は、「見る」ということ。そのために最初は測量を現場で覚えます。また、面積や体積などを算出する数量計算の業務によって図面を理解し、測量によって現地に「線」を引けるようになると、面的・立体的に現場をとらえられるようになります。

次にする仕事は、「記録」です。工場で大量生産する製品と違い、現地一品生産(異なる土地で、顧客の注文に基づき、一品ごとに生産)する建設業では、品質を証明するために工事の段階ごとにさまざまな記録を取ります。例えば、鉄筋を組み立てる際には、設計図通りに組み立てられていることを、写真を撮って記録します。生コンを打設するときは、現場試験の数値確認をします。これらの業務に携わることで、品質管理の手法などを覚えていきます。

少し慣れると資材を発注する仕事を任されます。現場で使用される資材は多仕様なものがあり、工事の進捗に合わせて現場に供給する必要があります。例えば生コンは、強度による種類があります。打設する場所によりコンクリートの種類が異なるので、それを理解することが重要です。

工事の進捗を確認する工程内検査も重要な業務です。手戻り(やり直し工事)が発生しないように、施工の各段階で計画通りにできていることを確認してから、次の段階に入ります。これは先輩の補助で検査を行い、要領を理解することで自然と出来るようになります。

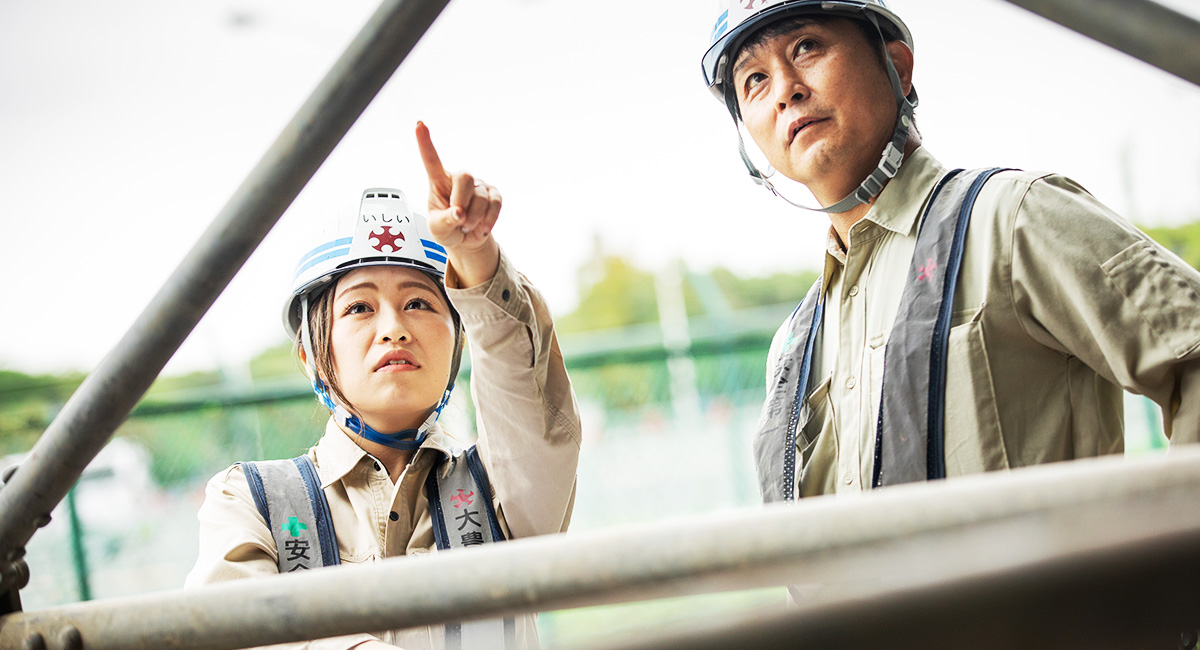

現場は多職種な人たちが働いています。この人たちをつなぐこともゼネコンの重要な仕事です。複数の協力業者が一か所で仕事をする現場では毎日、作業調整・安全指示の打ち合わせが行われます。協力会社とコミュニケーションをとって、業者間の意見を調整をしながら工事を進めていくことにより、多くの職人・技能工と出会い、日々知識が増えていきます。最初は右も左も分からない状態でも、「工事を進める」という共通認識を持つなかで、現場に溶け込めるようになっていきます。

小さい頃に感じたワクワクを、今も

(石井千晶、東京土木支店、平成25年入社(2013))

子どものころ、自分の家を建ててくれている大工さんを見て、モノをつくるのって楽しそうだなと思ったのが、建築や土木の世界に興味を持った最初のきっかけです。ほかにも、家の近くでトンネルの工事をしていて、漠然と楽しそうだなと思っていたり、なんとなく地下というものに惹かれていました。

その後、高校卒業後の進路を考えたときに、土木のことをよく調べたら、生活の基盤となり、多くの人の役に立つ仕事だと分かりました。人のためになるし、自分のワクワクも得られるなんて素敵だな、と。目に見えない場所でモノを作っていくのって夢がありませんか? まだ誰も見ていない、触っていない場所に、人々の役に立つもの、生活の基盤を支えるようなものを作れるのは、地下構造物を造る魅力じゃないかなと思っています。

土木を学び、改めて自分は地下やトンネルが好きだと再認識する中で、ニューマチックケーソンという工法を知りました。調べてみると「大豊建設」がすぐに出てきて、工法の歴史があり、自分のやりたいことに強みがある会社で働きたいと思って選びました。また、当時色んな会社の説明会で話を聞くと、女性はのちのち設計の部署に移るとか、そもそも土木部門で採用していない会社も多かったんです。しかし、女性でも現場を任せてくれると言ってくれたのが大豊建設でした。

私は子どもがいるので、保育園の送り迎えに間に合うような時間でフレキシブルに働かせていただいています。育休明けのタイミングで、内勤に移ることも可能だったのですが、せっかく土木や施工管理がやりたくてこの仕事を選んだので、「現場がやりたいです!」とお願いしたところ、会社は希望通りの現場に配属してくれました。時短勤務だけど現場に行かせてもらうことができて、会社には感謝しています。上司が話を聞いてくださって、子どもがいても働きやすいように制度を整えていただいています。親身になって相談に乗ってくれる人が多いのが、この会社の良いところのひとつかなと思います。

以前の現場では、大豊建設が得意としているニューマチックケーソン工法で地域を浸水被害から守る施設の地下構造物(深度約30m)を建設しました。

施工中に、固い地盤が出てきたときは沈下しづらくなってしまうので、時間がかかる要因になってきます。また、深くなれば深くなるだけ、中で作業できる時間が限られてしまうので時間がかかってしまいます。しかし大豊建設には、無人の遠隔操作で掘削できるシステムがあるので、そうした機械を併用すれば地下深くに立ち入ることなく、また時間を気にすることなく沈下作業が進められます。ニューマチックケーソン工法は、大豊建設が開発から携わったパイオニア的な技術なので、昔からの実績もあるし、それを受け継いできた先輩も多く、たくさんのことを学ばせていただいています。機材の開発や機械の改良、メンテナンスも自社内で完結させることができるのは優位だと感じます。

土木の仕事は、生活に深く関わるものだけど、普段意識することは少ないです。しかし、そこには施工管理として、トラブルを解決する面白さや、モノが出来ていく楽しみがあります。困難を乗り越えて完成したときの、喜びや感動、達成感は他の仕事には味わえないやりがいだと思います。

私が新入社員のときに高速道路の建設に携わっていたのですが、完成して子どもと見に行ったことは今でも覚えています。今でも生活道路として使ってもいるので、そこを通るときは「ここはママがつくったんだよ」と言って、ちょっとした自慢になっていますね(笑)。子どもが大人になったときも使われるものをつくっているのだなと実感します。

身につけた技術と経験が、社会を支える基盤になる

(杉山蓮、東京土木支店、平成30年入社(2018))

小さい頃からものづくりが好きで、漠然と土木の仕事への興味がありました。一足先に就職した兄が建設業界で働くようになって、仕事から帰ってくると「今日はこんな作業をしたよ」「こういう機械を使ってこんな物を作っているんだ」などと楽しそうに誇らしげに話しているのを聞くうちに、かっこいいなという憧れがだんだん現実的になってきて、高校を卒業したら同じ業界で働きたいと思うようになりました。

高校生の段階で自分が働くイメージをしっかり描くことは難しかったのですが、就職活動の一環で大豊建設のインターンシップに参加した際に、社員の方がみな優しくて人柄の良い方ばかりだったので、働くならこういう雰囲気の会社がいいと思い、入社を決めました。

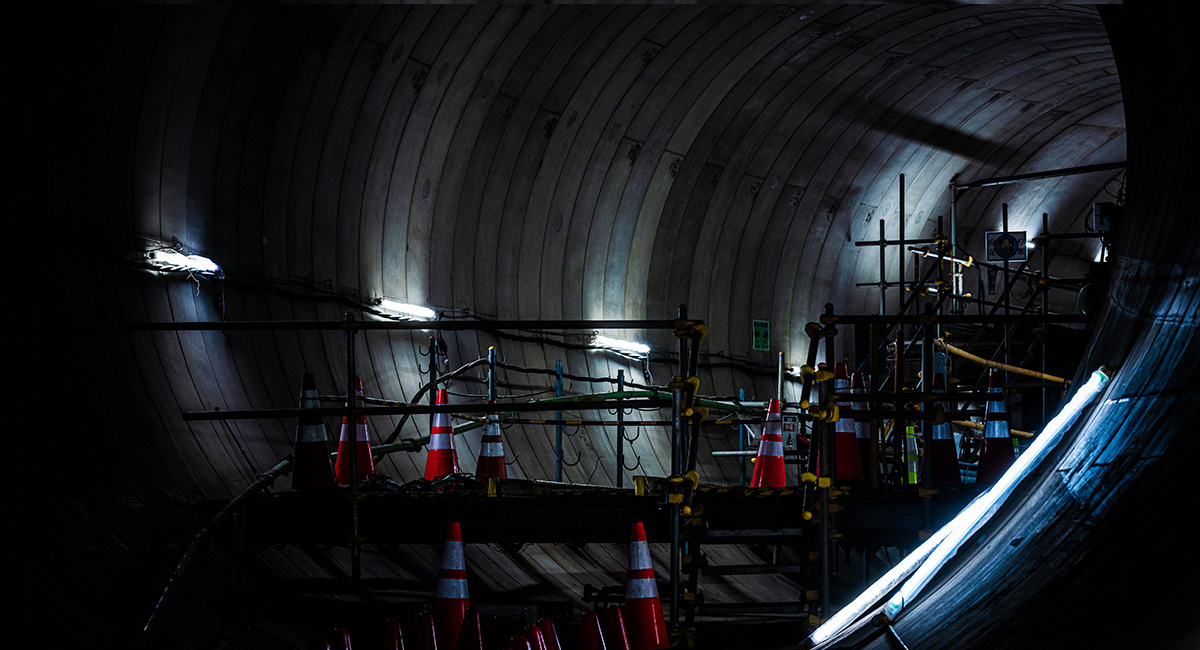

現在は、泥土圧シールド工法を採用した管きょ布設工事の現場にいます。これは豪雨による街の浸水被害を軽減するために、行き場のない雨水を地下に構築したトンネルに貯留し、下流の水路に放水するというプロジェクトです。

大豊建設が得意とするシールド工法は、筒状のシールドマシンが土の中を掘り進めると同時に、掘った部分の周りにトンネルの外壁となる”セグメント”と呼ばれるブロックを組み立てていく技術で、壁を構築しながら掘ることができるので、安全に施工することができます。また、工事が地下で完結するため、地上の交通や建物に影響を与えにくく、近隣住民の日常生活にも支障が出ないというメリットがあります。

私が担当しているのは現場管理業務で、まずはどうすればより安全に、効率よく、高品質を担保しながら施工できるかを考えながら、協力業者の方々と打ち合わせを重ねて綿密な計画を練ります。工事が始まると、計画に沿って施工が進んでいるかを都度確認し、掘進に必要な資材と機材の発注や、掘進後の測量などを行います。

現在施工中の工事は共同事業(JV)なので、当社の社員以外に他社さんも参加されていて、さらに実際の施工業務を請け負う職人さんもいらっしゃいます。どの現場でも立場の異なる方々とコミュニケーションを取る必要があって、チームワークが求められる。スムーズに仕事を進めるための心がけとして、ただ自分の視点からの意見をぶつけるだけではなく、協力業者さんが働きやすい環境を考えて、整えるためにはどうしたらよいだろうという観点にも気を配っています。

シールド工法は地上での工事と違い、目視で確認できない部分もあるので難しく、また掘り進める途中で想定外の問題に直面することもあります。そういう時には作業所内をはじめとして、支店や本社からも頼りになる先輩方からアドバイスを受け、とても心強く感じます。反対に、私が後輩の相談に乗る際には「まず自分で考える」ことを大切にしてほしいと伝えています。自分で経験して、当事者意識を持って問題の解決方法を考えて、それが的外れでもいいのでまずは意見を出してみることが大事だなと思います。

大豊建設はシールド工事で数多くの実績を積み重ねていますし、様々なキャリアと専門知識を備えた先輩方に技術を継承していただきながら働くことで、日々自分が成長しているという実感があります。まだまだ勉強が必要なことも多いですが、今後も幅広い工種で経験を積み、この人にならどんな工事でも任せられると信頼してもらえるような技術者になりたいと思っています。そして、その技術と経験をもって社会のインフラを支え、人々の役に立つことが私のやりがいであり、仕事をする上での変わらない目標です。

※内容はすべて取材当時のものです。

土木部門

土木部門